■ なぜこのニュースが注目されているのか

長野県長野市で、総事業費186億円をかけた大型再開発プロジェクトが進められています。

場所は「長野駅善光寺口」からすぐの繁華街・末広町。かつて飲食店や映画館が並び、地元住民に親しまれてきたエリアです。

再開発の中心となるのは、高さ85メートル・200戸規模の高層ビル(タワーマンション)。

一方で、「なぜここにこんなにお金をかけるのか?」「本当に市民のためになるのか?」という疑問の声も上がっています。

長野市民にとって駅前の景観は“まちの顔”。

その再開発に多額の公費(税金)が使われるとなれば、関心が集まるのは当然です。

■ 計画の概要:防災とにぎわいを目的に

この計画を進めているのは、2021年に地権者らが設立した「長野駅前B-1地区市街地再開発準備組合」。

老朽化した建物を撤去し、防災機能の強化と駅前のにぎわい再生を目指しています。

- 総事業費:約186億円

- 国・県・市の公費負担:約52億円(全体の約3割)

- 建物:店舗・オフィス・共同住宅(約200戸)を含む複合ビル

- デザイン:善光寺の屋根の曲線を意識した和風モチーフ

再開発は2024年2月に都市計画決定されており、今後数年をかけて整備が進む見通しです。

■ 公費投入への懸念:「誰のための再開発?」

計画に対しては「街の活性化につながる」と期待する声がある一方、**「公金の使い方」と「景観への影響」**を懸念する意見も増えています。

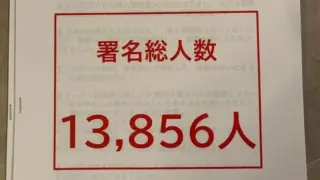

市民グループは今年8月、約3,000筆の署名を集めて市に提出。

「再開発の情報が市民に十分伝わっていない」「景観やまちの個性が失われる」と訴え、計画の再検討を求めました。

代表の小田切奈々子さん(65)はこう語ります。

「市民を交えた議論が足りない。再開発を一から練り直すべきです」

また、全国で起きている“タワマン問題”——つまり投資目的で購入され実際に住む人が少ない現象——への懸念もあります。

地域の人が住まない“空洞化したまち”をつくってしまう危険があるのです。

■ 市の立場と専門家の見解

長野市は「再開発の公共性」を次のように説明しています。

- 老朽化した建物の更新

- 狭い道路の拡幅による防災機能向上

- 駅前居住の推進によるまちの活性化

市まちづくり課によると、「高さや形状は変更可能」とのことですが、再開発は基本的に民間主導で進められており、市は補助金の交付や法的助言を行う立場です。

一方、明治大学の野沢千絵教授(都市政策)はこう指摘します。

「防災や建物更新だけでは“公共性”とは言えない。建物単体の再開発ではなく、街全体の価値を高める視点が必要です」

つまり、ただ高いビルを建てるだけでは、長野駅前の未来を支える“まちづくり”にはならないということです。

■ まちづくりの「公共性」とは?

再開発には「公共性」という言葉がよく使われます。

これは単に「防災に役立つ」「きれいになる」という意味ではありません。

本当の公共性とは、「誰のために」「どんな価値を生むのか」が問われるもの。

もしそれが一部の事業者の利益に偏るなら、市民の理解は得られません。

再開発が成功するかどうかは、“住民が参加できるまちづくり”にできるかどうかにかかっています。

🟩まとめポイント

- 長野駅前に高さ85m・総事業費186億円の再開発タワーマンション計画が進行中

- 約52億円の公費投入に「市民のためか?」という疑問の声が広がる

- 市民団体は景観悪化や透明性の欠如を懸念し、署名活動を実施

- 市は防災・にぎわいを目的に公共性を主張

- 専門家は「街全体を見据えた再開発を」と警鐘を鳴らす

💬あなたはどう思いますか?

駅前の再開発は、住む人だけでなく訪れる人、働く人、そして未来の世代にも影響します。

「街を誰のために作るのか」——この問いを、いま改めて考える必要がありそうです。

(出典:Yahoo!ニュース「駅前の”タワマン”計画、186億円かける再開発は誰のため? 多額の公費投入に疑問の声も」